Au Guilvinec, la flotte de pécheurs refuse de couler

Symbole de la pêche côtière, ce port du Finistère a vu, ces dernières semaines, de nombreux bateaux partir à la casse. Les conséquences d’un énième plan de sortie de flotte appliqué à un secteur qui peine à trouver une dynamique de long terme.

Publié le Jeudi 6 juillet 2023 dans l’Humanité Magazine, Julien Marsault

À l’approche de l’été, un pêcheur décharge sa cargaison après une virée au large des côtes bretonnes. Le geste est rapide, mécanique. Le poisson frais, appétissant. Son camarade remonte ensuite les caisses vides à l’aide d’une poulie. Ces kilos de marchandises sont ensuite vendus à quelques mètres de là, sur les étals de la poissonnerie du coin.

Bienvenue au Guilvinec, emblématique port de pêche et de plaisance de Bretagne. Aux beaux jours, nombreux sont les touristes qui viennent profiter de l’endroit. On y déguste une galette au blé noir, on s’y émerveille de la pureté de l’air marin, on y achète quelques langoustines pour l’apéro. Jusqu’à quand ?

Ces dernières semaines, les lieux sont moins fréquentés que d’habitude. Une vingtaine de navires vont finir en pièces détachées sur un chantier de déconstruction navale à Brest, dans le cadre du plan d’aide individualisé (PAI). Mis en place par le gouvernement fin 2022, celui-ci vise à soulager le secteur des conséquences négatives du Brexit, comme la perte d’activité. L’idée ? Que les pêcheurs affectés soient accompagnés pour se séparer de leurs navires vieillissants. En échange, ils seront indemnisés mais ne pourront acheter de nouveaux navires avant cinq ans. Une sorte de départ anticipé, sans possibilité d’investir à court terme.

Inquiétudes pour la jeune génération

C’est le cas du chalutier « Men Ar Groas », navire d’une vingtaine de mètres destiné à pêcher en haute mer. De la cabine de son bateau désarmé, Stéphane Cadiou y voit une manière d’améliorer son train de vie de jeune retraité. « Pour moi, c’est une opportunité, la cerise sur le gâteau. C’est un bateau qui, autrement, serait parti en Afrique pour 50 000, peut-être 80 000 euros. »

La flotte bretonne se voit encore réduite, après les plans de sortie des années 1990 et 2000 qui l’avaient déjà fortement impactée. Si la liste complète des bateaux qui vont être détruits ne doit être connue qu’à la fin de l’été, on sait déjà qu’une majeure partie concerne la Bretagne et particulièrement le Finistère. D’autres régions sont touchées, dans des contextes parfois bien différents. Dans les Hauts-de-France, par exemple, on déplore le peu de dossiers acceptés, malgré la situation précaire de certains pêcheurs.

Non pas que tous soient fortement impactés par le Brexit. « On va encore régulièrement dans les eaux britanniques, plusieurs jours, plusieurs semaines dans l’année, témoigne Gwenael Le Floch, capitaine du chalutier “Damoclès”, lui aussi concerné par le PAI. On a nos licences, ce n’est pas le souci. En 2026, on va faire face à une réduction des quotas britanniques, de l’ordre de 25 %. Et ça, ça risque de faire mal. »

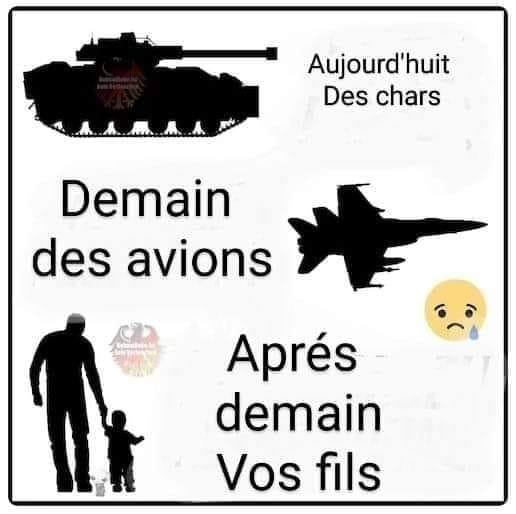

La rentabilité de l’activité n’est simplement plus au rendez-vous. Avec l’augmentation du prix du fioul et les difficultés de ces dernières années (pandémie, mouvements sociaux, baisse de la consommation, etc.), toute aide financière est bonne à prendre. Mais le futur retraité est surtout inquiet pour l’avenir des plus jeunes, comme Jean- Baptiste Goulard, 40 ans.

« Le même modèle économique depuis 40 ans »

Rencontré lui aussi sur le port du Guilvinec, le chef d’entreprise est dans une dynamique bien différente de ses aînés. Sur ses quatre chalutiers, deux partent à la casse. La moitié de ses 24 salariés vont être impactés. « Le PAI est un tremplin pour nous permettre de réinvestir, estime l’entrepreneur, qui espère pouvoir bientôt faire évoluer son activité. Aujourd’hui, il faut arrêter de travailler avec de vieux outils et se projeter vers quelque chose de nouveau. » Mais pas question d’aller vers une pêche dite artisanale, jugée pas assez rentable.

Derrière lui, son mécano, cigarette roulée à la main et tatouages aux contours incertains, termine de désosser l’un de ses engins. « Le tort de la profession a été de rester sur de l’acquis pendant trop longtemps. On est sur le même modèle économique depuis quarante ans ! » développe Jean-Baptiste Goulard. C’est-à-dire un soutien accru aux navires de taille intermédiaire (16-25 mètres) comme le sien, très gourmands en énergie, au détriment de bateaux plus petits et vertueux. La fin d’une époque ? Quoi qu’il en soit, les effets de la sortie de flotte actuelle ne se feront vraiment sentir qu’à la rentrée, période à laquelle les produits de la mer se vendent généralement le mieux.

En attendant, au Guilvinec, cette crainte de l’avenir ne s’arrête pas au métier de pêcheur. Ce jour-là, les locaux du chantier naval Hénaff sont quasiment vides. L’entreprise familiale, spécialisée dans les navires en bois, vit des mois difficiles. Les investissements dans des bateaux neufs se font rares. La propriétaire des lieux, Pauline Hénaff-Jezequellou, explique « faire face à une baisse de 30 % de (son) activité. En ce moment, on ne fait que de la petite réparation. Et encore, quand les pêcheurs y sont obligés » !

À l’hôtel de ville, on s’inquiète aussi de l’impact sur le tissu économique local. Le maire, Jean-Luc Tanneau, a peur « de passer d’une commune avec des ouvriers, des marins pêcheurs, à une ville avec des gens qui viennent de la région parisienne et ont un fort pouvoir d’achat. Il n’y a qu’à voir pendant les vacances le nombre de Porsche et de Mercedes »… L’ancien chef d’entreprise et soutien de Nicolas Sarkozy « ne souhaite pas que Le Guilvinec devienne La Baule ou Saint-Tropez. On veut rester authentiques ». La crainte d’une gentrification à marche forcée où la ville ne conserverait que l’aspect touristique et historique de la pêche.

L’ancien pêcheur et élu aux affaires maritimes Daniel Le Balch redoute de ne pouvoir aider la filière sur la durée : « Les bateaux qui viennent au port, c’est du concret. Ça fournit de l’emploi pour les forgerons, les peintres, les charpentiers. » Le maire demande, lui, « à ce que l’État soit assez vigilant pour bien accompagner les petites entreprises. À notre niveau, on les reçoit, on transmet ce qu’ils nous disent au député, au sénateur, au préfet ».

L’inquiétude du secteur s’est cristallisée lors d’une importante grève des pêcheurs, fin mars, très suivie en Bretagne mais aussi sur tout le territoire français. Des ports se retrouvent alors bloqués en signe de protestation contre le plan d’action « pour une pêche durable et résiliente » de la Commission européenne. Après avoir mis de l’huile sur le feu en s’attaquant à une prétendue interdiction du chalutage dans les aires marines protégées, le secrétaire d’État à la Mer, Hervé Berville, s’est empressé d’apporter son soutien à la filière.

Une faible représentation syndicale

Une unité de façade ? C’est l’avis du sociologue et cinéaste Fabien Clouette, qui analyse depuis des années les luttes et rapports de force au sein de la pêche bretonne. Pour lui, il faut d’abord cesser de faire croire au grand public que la filière est un secteur homogène. « Il y a une énorme diversité de bateaux et de pêcheurs. Il n’y a pas un navire qui ressemble à un autre, qui travaille de la même manière, et il n’y a pas un pêcheur idéal qui ressemble à tous les autres. »

Au Guilvinec, des armements d’une demi-douzaine de navires et de centaines de salariés comme La Scapêche, la flotte de l’enseigne Intermarché, côtoient des entreprises familiales de petite taille. Si tous sont concernés par l’actuel plan de sortie de flotte, la marge de manœuvre pour faire face à un tel choc est bien différente. Et les intérêts des uns viennent souvent se heurter à ceux des autres, et ce depuis des générations.

Lutter s’avère dès lors compliqué. Contrairement aux agriculteurs, les pêcheurs n’ont pas un répertoire d’actions très développé. La faute notamment à une faible représentation syndicale. Pour le sociologue, les acteurs de la filière peinent à se préparer aux transitions du secteur, comme la disparition de certaines espèces, mais sont plutôt dans une optique de repli sur soi. « Plus on va dans ce sens, plus on se dirige vers un mode de pensée identitaire, analyse Fabien Clouette. À partir du moment où on touche à de tels arguments, ceux qui vont réussir à les mobiliser, c’est l’extrême droite. »

Enjeux écologiques grandissants

Pas étonnant que les attaques contre Bruxelles soient récurrentes dans le milieu. Dans le port du Guilvinec, sans forcément aller jusqu’à soutenir ouvertement Marine Le Pen ou Éric Zemmour, certains pêcheurs ne cachent pas leur rancœur face aux décisions de l’Union européenne : trop d’interdictions, pas assez d’aides, une concurrence déloyale… Une posture entretenue par le gouvernement et qui n’est pas sans rappeler celle de leurs homologues britanniques. Sept ans après le vote fatidique de la sortie du Royaume-Uni, les regrets sont dans toutes les têtes.

Au Guilvinec comme ailleurs, les défis à relever semblent insurmontables. En plus des difficultés économiques, contrairement à d’autres métiers de la filière, celui de pêcheur peine à recruter. Pourquoi prendre le risque d’aller en mer, de se tuer à la tâche, alors qu’on peut toucher un salaire similaire à terre ? Comment convaincre une banque de financer une activité difficilement rentable ? Si des initiatives existent, comme l’aide à l’installation des jeunes de la région Bretagne, financée par l’UE, celles-ci ne dissipent pas les inquiétudes.

Le manque d’une réelle volonté politique au sommet de l’État apparaît comme un autre problème majeur. Les annonces contradictoires et populistes du secrétaire d’État à la Mer, Hervé Berville, sont perçues comme d’innombrables campagnes de communication sans réelle ambition. Son soutien au chalutage de fond et à la pêche industrielle plus tôt dans l’année contredit ce qu’il prônait quelques mois auparavant : la préservation de l’écosystème marin. Celui-ci a même été visé par une plainte en justice, classée sans suite, émanant de l’association de protection des océans Bloom, l’accusant de « mensonges » et d’avoir provoqué la colère des pêcheurs grévistes qui a mené à l’incendie de l’Office français de la biodiversité de Brest, fin mars.

C’est que les enjeux écologiques sont grandissants. Pour préserver la vie marine et l’activité économique, certaines organisations mettent en avant depuis longtemps la nécessité de privilégier une pêche de petite taille, vertueuse, ou encore celle de bannir les chalutiers géants néerlandais, symbole d’un capitalisme maritime exacerbé.

Chez Bloom, on craint que le modèle actuel ne se détériore encore plus. Que la concentration des licences de pêche entre les mains d’un petit nombre d’acteurs ne s’accroisse. « Il faut une répartition plus juste des quotas et une meilleure transparence, estime Laetitia Bisiaux, chargée de projet. Ensuite, nous souhaitons que l’argent du Brexit aille aux personnes qui en ont vraiment besoin. Détruire des bateaux, ce n’est pas souhaitable socialement. Et si, en plus de ça, c’est pour toujours pêcher de la même manière… »

Un avis partagé par Fabien Clouette : « On n’a pas donné et on ne donne pas les moyens aux pêcheurs de s’adapter. Pour que, le jour où on ne pourra plus chaluter, pour toutes les raisons qu’on connaît aujourd’hui, ils puissent pêcher autrement. »